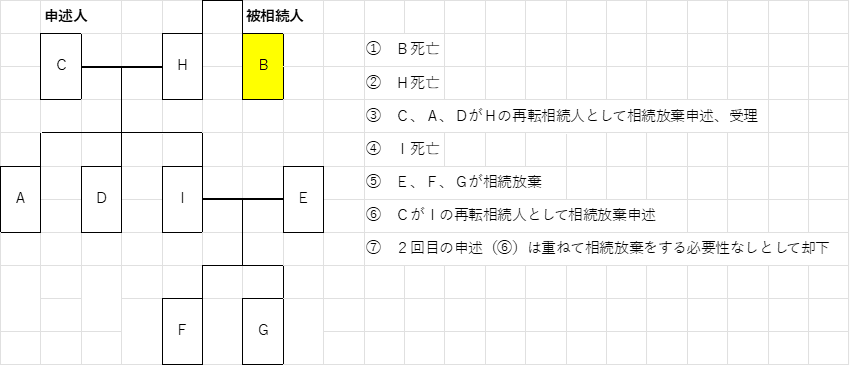

同一の相続につき、再転相続人(兄弟の配偶者)として相続放棄の申述が受理された後、再び再転相続人(おいの母親)として相続放棄の申述がなされ、同申述が受理された事例

【東京高裁令和6年7月18日決定 家庭の法と裁判56号57頁】

【事案の概要】

裁判所は、1回目の申述は受理したが、2回目の申述は、重ねて相続放棄をする必要性はないとして申述を却下(東京家裁立川支部令和5年8月8日審判)、Cが即時抗告を申し立てた。

【高裁の判断】

原審判を取り消し、Cの2回目の相続放棄の申述を受理する。

裁判所は、「相続放棄の申述は、これが受理された場合であっても、相続放棄の実体法上の効力を確定させるものではなく、相続放棄の効力を争う者は、その旨を主張することができる一方で、これが却下された場合には、民法938条の要件を欠くことになり、相続放棄をしたことを主張することができなくなる。このような手続の性格に鑑みれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明白な場合を除いては、相続放棄の申述を受理するのが相当である。」という立場を明確にした。

その上で、本件で、申述人は、1度目の申述が受理された後もIの再転相続人としての地位に基づいてBの相続についての相続人であったという考えが成り立ち得ないわけではないし、1度目の申述はHの再転相続人としての地位との関係においてのみ相続放棄をする趣旨であったと解する見解が成り立つ余地があるから、申述人が、2度目の申述をした当時、相続人でないことが明白であったということはできず、その他相続放棄の要件を欠くことが明白であるといえる事情は存在しないことから、2度目の申述については却下すべきことが明白であるとは認められず、これを受理するのが相当であるとした。